习近平总书记在宁德工作期间曾高度概括:“在革命战争年代,革命的火种之所以能在闽东大地传播,革命的力量之所以能在最艰难的岁月里得以保存和壮大,一个重要的原因,就是民族的团结。”并指出:“无论是过去、现在还是将来,民族大团结都是我们进行社会主义建设必不可少的保证。”

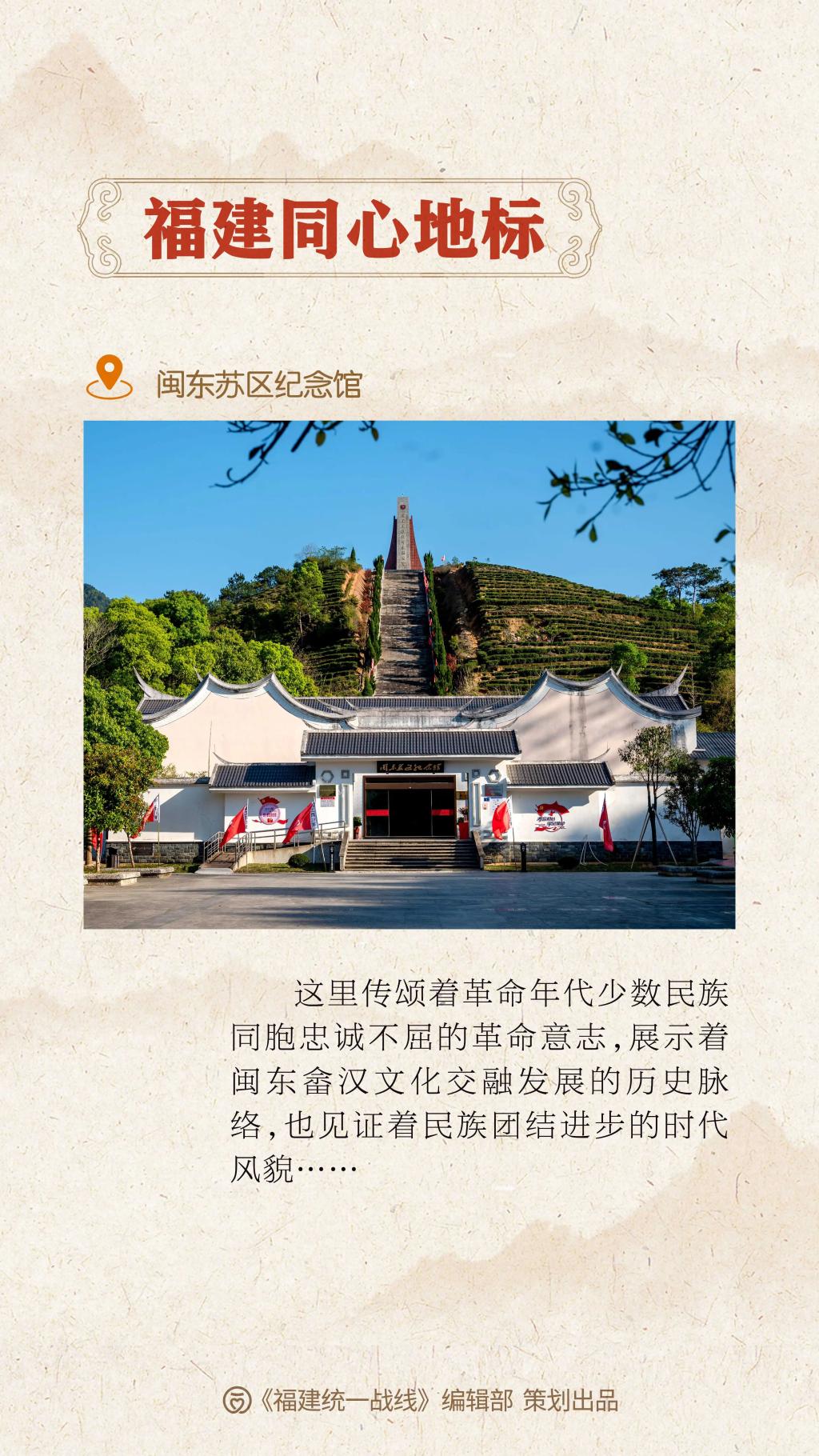

宁德是全国最大的畲族集聚区,闽东革命根据地是1934年中央红军长征前全国主要革命根据地之一和三年游击战争时期南方15块游击区之一。在革命战争年代,畲族人民为闽东革命事业作出了巨大的贡献,留下了大量的红色文化遗存。2009年9月27日,坐落于福安市的溪柄镇斗面村的闽东苏区纪念馆正式开馆,馆内300幅珍贵的历史图片资料以及60多件革命文物,生动再现了闽东革命斗争的艰苦历程,讲述了包括畲族同胞在内的闽东人民支持革命事业的光荣历史。

闽东苏区纪念馆前广场上矗立着中共闽东特委、闽东苏维埃政府、共青团闽东特委和闽东妇女联合会四面纪念碑,它们是革命旧址成立时的历史印证,也昭示了斗面村在闽东革命史上的重要地位。

1934年2月的一天,闽东工农兵第一次代表大会在斗面村召开,标志着闽东苏维埃政府正式成立。政府机关的办公地点就设在斗面村。当年,闽东苏区是“全国八大苏区”之一,邓子恢、陶铸、叶飞、曾志等老一辈革命家在这里领导闽东人民开展了波澜壮阔的土地革命斗争,开创了“五百里红色苏区”的辉煌篇章。

走进纪念馆,一幅“畲族妇女背红军女战士”的油画格外引人注目。它讲述了“畲嫂舍子救曾志”的感人故事。1933年4月,年轻的曾志被派往福建,成为闽东苏区的领导人之一。由于环境恶劣和劳累过度,她不幸病倒。曾志在苏区群众的掩护下,被秘密转移到福安、霞浦交界处的一个小畲村养病。一天清晨,一声枪响打破了山村的宁静,敌人又来清剿,蓝金妹赶紧抱起孩子,叫上曾志往山上跑。途中,身患重病的曾志体力不支,昏倒在路旁,不省人事。枪声越来越近,情况紧急,蓝金妹将孩子放在草丛里,不顾孩子令人心碎的啼哭声,毅然背起曾志向山间隐秘处转移。刚到一个较为安全的地方,便听到村里响起激烈的枪声。大约经过一个多小时,敌人走后,蓝金妹才返回原地寻找孩子,却不见孩子踪影。她心急如焚,四处寻找,最终,在一同撤离的一位大娘家找到了孩子。蓝金妹舍子相救,使曾志转危为安,这一英勇事迹成为了闽东革命史上的一段佳话。

闽东苏区的另一位领导人叶飞,也有着类似的经历。那是1933年初冬的一天,时任福安中心县委领导的叶飞只身一人来到距福安县城60多里的一个客店接头时,遭遇国民党特务队突袭,身中数枪,昏厥过去。所幸附近畲族村寨的同志急忙赶来,把叶飞抬进村,并请镇上的医生给他治伤。为了防止敌人来搜查,村民又巧妙地将叶飞藏在一顶轿子里,转移到一个叫将军潭的村子里,在畲族交通员钟文寿、雷阿妹夫妇家中疗伤。在畲族群众的精心照顾下,叶飞的身体康复,很快重返前线。疗伤期间,叶飞与畲族同胞朝夕相处、患难与共,结下了深厚的友谊。他后来深情地说:“我已经是死过一次的人啊!要不是苏区人民,特别是畲族父老乡亲的精心救治,把我从死亡线上硬拉回来,哪还有我叶飞的今天!”

在闽东苏区,这样感人的红色故事还有许多。闽东苏区纪念展内还真实记录了“革命阿妈”钟淑兰省吃俭用、运粮送衣给红军游击队,“革命老妈妈”潘玉球卖地捐款支持革命、冒死掩护红军战士,南山畲族村儿童团长雷石祥为掩护革命同志将敌人引向悬崖而自己纵身跳进深潭壮烈牺牲等英勇事迹。

走出纪念馆,步阶而上,闽东革命纪念碑映入眼帘。高25米的纪念碑在崇山峻岭的映衬下显得格外巍峨壮丽。

饮水思源,不忘老区。如今,丰富的红色遗存让大山深处的斗面村重新回到大众的视野。斗面村是柏柱洋红色旅游景区的主要构成部分,村里保存良好的闽东特委、苏维埃政府、妇女工作团、共青团革命旧址与闽东苏区纪念馆、纪念碑、红领巾水库等串联成红色旅游线路,向到访者讲述那段轰轰烈烈又感人至深的革命历史和英雄事迹。

悠悠岁月,往事如烟,山河依旧。如今,这块浸透着革命烈士鲜血的红色热土焕发出新的生机。赓续百年来传承的精神血脉,老区的各族人民始终坚定不移跟党走,团结一心交出脱贫攻坚的胜利答卷,共同绘就一幅幅新时代乡村振兴的美丽图景。

来源:“同心福建”微信公众号